Praxistest HIKMICRO Lynx LH19 2.0: Was du wissen solltest!

Beim Praxistest Wärmebildkamera Lynx LH19 2.0 + A1 + Sony 400 mm f/2.8 GM OSS

Hinweis:

Der Praxistext ist für die Darstellung auf Laptops/ PC’s optimiert und auf Smartphones durch seine Länge und Fotoanzahl weniger geeignet.

Eckdaten

- Modell: HIKMICRO Lynx LH19 2.0

- Einsatzgebiet: Wälder, Landschaften, nächtliche Beobachtungen

- Anwendung: Mobil & Ansitz

- Ziel: Tiere entdecken & gezielt fotografieren

- Testzeitraum: Wintermonate in den Frühling unter verschiedenen Bedingungen

- Besondere Beobachtungen: Sperlingskauz, Sperber, Fuchs, Starenschwarm

Inhaltsverzeichnis

- Warum eine Wärmebildkamera für die Wildtierfotografie?

- Überblick über das getestete Modell

- Testbedingungen & Methodik

- Beobachtete Tierarten

- Praktische Anwendung im Feld

- Handhabung & Ergonomie

- Bildqualität & Leistung

- Leistung unter verschiedenen Temperaturbedingungen

- Stärken & Einschränkungen

- Beste Einsatzszenarien und ergänzende Ausrüstung

- Jahreszeitliche Unterschiede & Einfluss auf die Bildqualität

- Fazit & Empfehlung

- Vorstellung vs. Realität

- Alternativen

- FAQ

Warum eine Wärmebildkamera für die Wildtierfotografie?

Vor einigen Monaten habe ich mir eine Wärmebildkamera zugelegt. Mit dem Gedanken hatte ich mich bereits ein Jahr lang auseinandergesetzt. Mein Beweggrund war die Vorstellung, Tiere damit besser aufspüren zu können – und gleichzeitig mein Wildlife-Erlebnis zu erweitern.

Kurz gesagt: Verborgenes sichtbar machen.

Als die Entscheidung gefallen war, mir dieses Equipment anzuschaffen, musste ich mich zunächst in die Grundlagen dieser Technologie einarbeiten, um eine Kaufentscheidung treffen zu können.

Letztendlich haben mich die Leistungsfähigkeit, die ich bei meinen Recherchen im Internet fand, der HIKMICRO Lynx LH19 2.0 überzeugt. Dabei handelt es sich um eine Einsteiger-Wärmebildkamera. Eine Bewertung, ob sie besser oder schlechter als Modelle der Konkurrenz ist, kann ich nicht abgeben – da ich keine Erfahrung mit anderen Wärmebildkameras habe. Ich kann jedoch darüber berichten, wie mich diese Technik unterstützt – und wo ich ihre Grenzen sehe.

Wärmebildkameras werden meist von Jägern genutzt. Die Tiere, die sie aufspüren, sind in der Regel größer als Singvögel.

Die Zielgruppe dieser Geräte – ebenso wie ein Großteil der Bauweise und des Funktionsumfangs – liegt klar im Jagdbereich. Deshalb war mir anfangs nicht klar, ob sich eine solche Kamera für meine Zwecke wirklich lohnt. Und da ich kein allzu großes Budget investieren wollte, stellte sich für mich die Frage, ob Einsteigermodelle überhaupt geeignet sind.

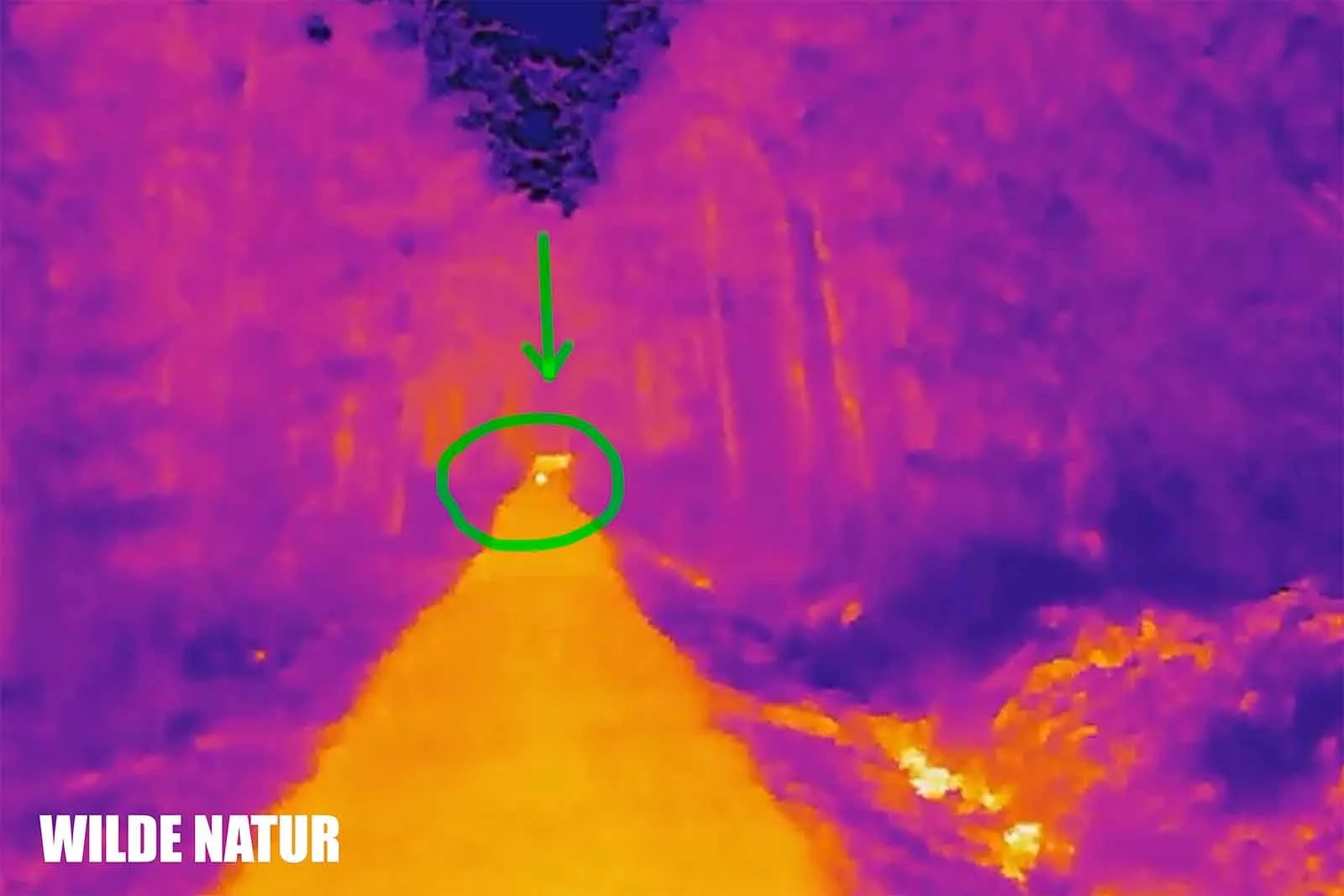

Überblick über das getestete Modell HIKMICRO Lynx LH19 2.0

Wärmebildkamera Lynx LH19 2.0 von Hikmicro

Die Wärmebildkamera Lynx LH19 2.0 ist ein Einsteigermodell der Firma HIKMICRO. Basierend auf meinen Recherchen überzeugte mich das Gerät vor allem durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Spezifikationen (Herstellerangaben) – HIKMICRO LYNX LH19 2.0

- Sensor: 384 × 288 px

- Sucher (Display): 1024 × 768 px

- Bildfrequenz: 50 Hz

- Brennweite: 19 mm (entspricht einem Bildausschnitt von ca. 150 mm bei Vollformat)

- NETD: < 20 mK

- Blendenöffnung: F1.0

- Erkennungsreichweite: 900 m

- Basisvergrößerung: 1,8× (entspricht einem Bildausschnitt von ca. 150 mm bei Vollformat)

- Digitalzoom: 1×, 2×, 4×, 8×

- Wärmebilddarstellung: White Hot, Black Hot, Fusion, Red Hot

- Dioptrienausgleich: Ja

- Entfernungsmesser: Ja

- Fotoaufnahme: Ja

- Videoaufnahme: Ja

- WLAN / App-Unterstützung: Ja

- Akkulaufzeit: 6,5 Stunden

- Akkutyp: Interner Li-Ion-Akku

- Interner Speicher: 16 GB

- Schnittstellen: USB-C

- Schutzklasse: IP67

- Gewicht: 282 g (ohne Akku)

- Abmessungen: 172,5 × 56 × 60,8 mm

Mehr zu den technischen Daten liest du in meinem ersten Artikel „Wärmebildkameras und Wildlife-Fotografie?“.

Testbedingungen & Methodik

Für meinen ersten Praxistest habe ich mich in unterschiedlichen Naturumgebungen bewegt – im Wald, in offenen Landschaften, mit und ohne Seen, sowohl bei Dunkelheit als auch am Tag.

Dabei habe ich die Wärmebildkamera auf zwei Arten eingesetzt:

- Mobil aus der Hand, wie es Jäger üblicherweise tun.

- Fest installiert über meiner Kamera samt Objektiv, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte.

Zusätzlich habe ich die Live-Übertragung des Wärmebildes auf Handy und Tablet im Außeneinsatz getestet. Mein Ziel war es herauszufinden, ob ich versteckte Wildtiere sichtbar machen kann – und ob mir das in der Wildtierfotografie einen Vorteil verschafft. Zum Beispiel, um zu wissen, welche Tiere sich während des Ansitzes vor mir befinden, obwohl ich sie mit bloßem Auge nicht sehe.

Aber auch für das Location-Scouting – also das Analysieren neuer, unbekannter Naturumgebungen –, um das Habitat besser einschätzen und meine Fotoprojekte gezielter planen zu können.

Beobachtete Tierarten

In diesem Testbericht geht es sowohl um Tiere, die ich zufällig erfasst habe, als auch um jene, die ich nach ihrer Entdeckung gezielt fotografieren konnte. Dabei gab es einige Überraschungen. Ich habe eine Vielzahl an Singvögeln und Säugetieren beobachtet – und eines meiner Highlights war die gezielte Fotografie eines Sperlingskauzes.

Der Sperlingskauz in der Balz

Ein Highlight: Die Sichtung eines paarenden Sperlingskauzes im Morgengrauen. Ohne Wärmebildkamera: keine Chance.

Sperlingskäuze bei der Paarung im Morgengrauen – ohne Wärmebildkamera keine Chance. Das Video wurde mit der Lynx LH19 2.0 aufgenommen und anschließend in Video AI nachbearbeitet, um eine Slow-Motion Sequenz zu erstellen und die Auflösung etwas zu verbessern.

Im oberen Video konnte man den Paarungsakt dank der Slow-Motion Sequenz sehr gut beobachten. Die Kamera hat dies auch festgehalten; da es noch sehr dunkel war, konnte man selbst mit einer Blende von f/2.8 nicht genug Licht einfangen. Die Belichtungszeit betrug 1/20 s bei f/2,8 und 400 mm – auf dem Bild ist die Paarung der Sperlingskäuze zwar abgebildet, aber natürlich kaum zu erkennen.

Staren erwachen und versteckte Jäger

Stare im Schilf bildeten ein wunderbares Testszenario für die Wärmebildkamera.

Ein interessanter Aspekt ist, dass man im Schilf zunächst überhaupt keine Wärmesignatur erkennt; erst wenn sie sich zum Start bereit machen und höher im Schilf Platz nehmen, kann man sie erkennen.

Dabei deckt das Schilf die Wärmesignatur vollständig ab.

Stare starten vor Sonnenaufgang von ihrem Schlafplatz im Schilf. Die Aufnahmen wurden mit der Lynx LH19 2.0 aufgenommen und in Video AI nachbearbeitet, um eine Slow-Motion-Sequenz zu erzeugen. Am Ende des Videos wird in verschiedene Wärmebildansichten gewechselt.

Das Phantom des Waldes, enttarnt

Wärmebildaufnahme in White-Hot, Sperber als helle Erscheinung auf einem großen Ast. 1,8 Zoom Darstellung, ist die Basis-Ansicht der Lynx.

Wärmebildaufnahme in White-Hot, Sperber bei 3,6-fach Digital-Zoom.

Ein Sperber-Paar beim Sonnenbad und Nestbau konnte ich an einem schönen, sonnigen Morgen beim Location-Scouting entdecken. Bislang war mir dieser scheue Vogel erst zweimal begegnet: einmal, als ein Fischadler den „Phantom des Waldes“ angriff, weil er dem Horst des Fischadlers zu nahekam. Und einmal in weiter Entfernung, als er auf einem Baum saß und ich ihn auch mit der Wärmebildkamera entdeckte. Diesmal hatte ich etwas Glück: Durch das gezielte Absuchen der Umgebung mit der Wärmebildkamera konnte ich die verborgenen Vögel in nächster Nähe aufspüren.

Auf leisen Sohlen

Beim Ansitz im Wald wartend auf den Sperlingskauz, schlich ein Fuchs den Weg entlang und so durch mein Sichtfeld.

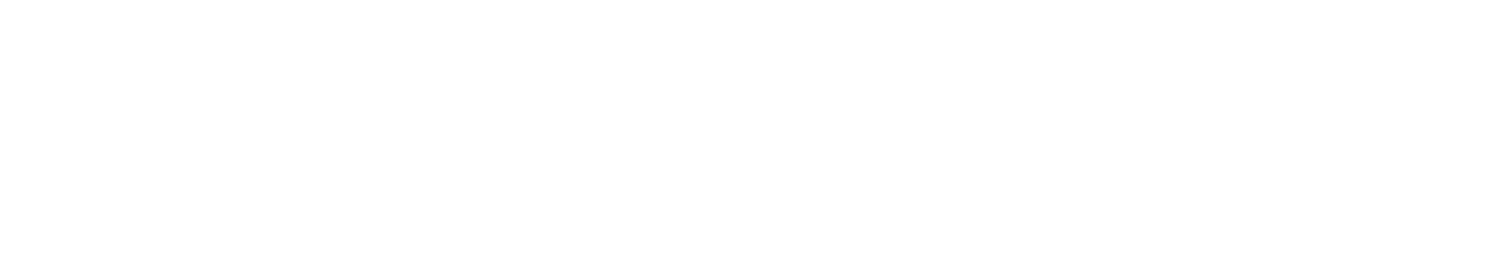

Im Wärmebild (1. Bild – grüner Markierung) war er zwar was erkennbar, doch auf die Entfernung konnte man nicht eindeutig sagen, ob es ein Fuchs oder ein anderes Säugetier war.

Fusion-Wärmebild-Ansicht, zeigt einen Fuchs als hellen Punkt auf einem Waldweg, hervorgehoben mit grüner Markierung

Fuchs aus dem Wärmebild, fotografiert mit Sony A1 + 400 mm f2.8

Praktische Anwendung im Feld

Wie bereits erwähnt, hatte ich die Wärmebildkamera anfangs mobil im Einsatz. Mein eigentliches Ziel war es jedoch, sie mit meinem Fotoequipment zu kombinieren – sodass ich a) den vollen Nutzen aus beiden Geräten gleichzeitig ziehen kann und b) nach dem Spotten mit der Wärmebildkamera mein Fotoequipment direkt auf das Motiv ausgerichtet und einsatzbereit habe.

Ein weiterer Vorteil: Ich wollte beide Hände freihaben, um flexibel reagieren zu können. Die Wärmebildkamera besitzt eine Stativbefestigung – ein Gewinde, wie man es auch von normalen Kameras kennt. Diese Möglichkeit habe ich genutzt und kam so auf die Idee, meine Kamera und die Wärmebildkamera zu kombinieren.

Eine All-in-One-Lösung, denn im Wildlife-Bereich bedeutet mehr Equipment, auch mehr Aufwand – sei es beim Aufbau oder beim Handling. Das ist vor allem nachts eine Herausforderung, ganz zu schweigen vom zusätzlichen Gewicht, das mitgeschleppt werden muss. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich eine praktische Lösung finde, um alles in einem Setup zu vereinen. Zunächst habe ich versucht, mein bereits vorhandenes Equipment dafür zu nutzen. Das brachte mich einer Teillösung näher, doch für die finale Umsetzung musste ich noch einige zusätzliche Teile anschaffen.

Das Ergebnis meines Setups:

Sony A1 + Sony 400 mm f2.8 + Lynx LH19 2.0 mit Blitzschuhhalterung

Mit einer Hand zu bedienen: Lynx LH19 2.0 Wärmebildkamera mit kompakter Bauweise

Die Wärmebildkamera ist relativ kompakt (172.5 x 56 x 60.8 mm) und bringt ca. 300 g auf die Waage. Falls nötig, kann sie sogar in einer Jackentasche verstaut werden. Für mich persönlich ist sie handlich und einfach zu bedienen.

Alle wichtigen Funktionen – Menübedienung, Zoom, Foto- und Videoaufnahmen sowie der Wechsel zwischen verschiedenen Wärmebildansichten – lassen sich bequem mit einer Hand steuern. Das ist allerdings eine subjektive Einschätzung. Ich habe große Hände, daher liegt die Kamera für mich gut in der Hand und alle Funktionen sind problemlos erreichbar. Wer sich hierbei unsicher ist, sollte ein solches Gerät bei einem Händler vor Ort kaufen, nicht online. So kann man besser einschätzen, ob die Ergonomie wirklich zu einem passt.

Darstellung und Ablesbarkeit im Sucher

Der Sucher bietet eine gute Auflösung (1024x768 px), wodurch sich Objekte – je nach Entfernung – mehr oder weniger klar erkennen lassen. Dabei ist zu beachten, dass die Auflösung im Sucher höher ist als die des Sensors (384 x 288 px) der Wärmebildkamera. Das bedeutet, dass Video- oder Bildaufnahmen nicht so schön auf dem PC-Monitor wiedergegeben werden, wie man sie aus dem Sucher in Erinnerung hat. Die Menüdarstellung und -führung ist ebenfalls klar und gut gestaltet und so fast selbsterklärend. Einige Icons sind nicht sofort auf Anhieb verständlich, aber diese lassen sich im Handbuch nachschlagen.

Akkulaufzeit & Energieverbrauch

Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit 6,5 Stunden angegeben – und nach meinen Erfahrungen kommt das auch so hin. Allerdings hängt die tatsächliche Laufzeit stark vom Einsatzszenario ab:

Bei mobilem Einsatz – also wenn man sich bewegt und nur gelegentlich die Umgebung scannt – hält die Batterie mindestens 6 Stunden.

Bei durchgehendem Livestream liegt die Laufzeit bei etwa 3 bis 4 Stunden.

Wireless-Live-Übertragung auf Tablet (Kabel ist mit Powerbank verbunden)

Ein besonders interessanten Test machte ich an einem kalten Wintermorgen bei -5 °C: Ich saß einige Stunden lang draußen im Ansitz, während die Wärmebildkamera durchgehend lief. Trotz der niedrigen Temperaturen hielt der Akku dabei knapp 4 Stunden, und am Ende war er nicht vollständig entladen. Vielleicht hätte er noch 30 Minuten durchgehalten – aber das ist eine reine Vermutung. Die Herstellerangaben sind aus meiner Sicht nicht übertrieben, sondern decken sich auch mit meinen Erfahrungen.

Hikmicro LH19 2.0 Wärmebildkamera mit geöffnetem Batteriefach und eingesetztem Akku

Auch der Akkutausch ist relativ einfach: Das seitlich angebrachte Batteriefach ist praktisch platziert. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings der Batteriefachdeckel, der sich etwas hakelig schließen lässt – das sehe ich als Minuspunkt, aber nicht als Dealbreaker. Zum Lieferumfang gehören zwei Akkus, sodass man die Kamera – je nach Nutzung und Außentemperatur – zwischen 8 und 12 Stunden durchgehend betreiben könnte.

Bei einem täglichen einstündigen Spaziergang reicht eine volle Akkuladung über viele Tage hinweg, ohne dass man sich Gedanken über das Aufladen machen muss.

Bildqualität & Leistung

Erkennungsreichweite & Präzision

Wie bereits erwähnt, werden Wärmebildkameras meist in der Jagd eingesetzt, und ihre Konstruktion ist darauf ausgelegt. Das bedeutet, dass der Bildausschnitt eher im Telebereich liegt – ideal für die Beobachtung und Identifizierung von Säugetieren auf mittleren und größeren Distanzen. Da ich die Kamera jedoch für die Wildtierfotografie nutze, habe ich mich bewusst für ein „weitwinkliges“ Modell entschieden. Bedeutet aber nicht, dass ich eine Weitwinkel-Sicht habe. Wie schon beschrieben habe ich mit diesem Modell einen Bildausschnitt wie bei einer Vollformatkamera bei 150 mm.

Erfahrungen in der Praxis

In der Praxis hätte ich mir allerdings gewünscht, dass die Brennweite noch etwas weitwinkliger ist – vor allem, wenn man einen kompletten Umgebungsradius von ca. 10 Metern erfassen möchte. Leider gibt es in diesem Preis- und Leistungsspektrum kein Modell mit einem noch breiteren Sichtfeld, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen (z. B. fehlende Fokussierung oder reduzierte Funktionen). Das war der Stand, als ich nach einer Wärmebildkamera suchte, das wird sich in Zukunft vielleicht ändern.

Für meine Zwecke ist die HIKMICRO Lynx LH19 2.0 jedoch gut geeignet, insbesondere im mittleren Sichtbereich von ca. 200 m. Das bedeutet nicht, dass man weiter entfernte Tiere gar nicht mehr erkennen kann – aber der Fokus liegt klar auf mittleren Distanzen. Die Lynx LH19 ist vom Hersteller mit einer Erfassungsreichweite von 900 m angegeben. Das kann ich so bestätigen, wobei hier das Klassifizieren der Tierart schon schwerfällt.

Handhabung im optischen Nah- und Fernbereich

Grafik zeigt den Sichtbereich der Lynx 19 2.0

Naheinstellgrenze (bis ca. 2 m)

Im Nahbereich muss man aktiv mit der Kamera arbeiten, indem man den Vordergrund gezielt absucht – am besten in Quadranten, also systematisch in verschiedenen Richtungen. Dabei liegt die Naheinstellgrenze des Gerätes bei ca. 2 m.

Fernbereich

Auf mittleren bis größeren Distanzen erkennt man die Bewegungen kleinerer bis mittelgroßer Tiere, allerdings kann es schwieriger sein, diese einer bestimmten Art zuzuordnen. Man erkennt durchaus, ob es sich um einen Singvogel oder ein Säugetier handelt – aber nicht, um welches genau. Bei Säugetieren ist es etwas einfacher, da sie meist größer sind. Dennoch ist es auf größere Entfernungen schwer zu erkennen, ob gerade ein Fuchs oder Rehe den Weg im Wald kreuzen. Aber genau so beschreibt es auch der Hersteller – die Kamera hält also, was sie verspricht.

Wärmebilddarstellung & Training des Auges

Ein Punkt, den ich erst lernen musste, war die Interpretation der Wärmebildansicht. Es braucht etwas Übung für das Auge, um zu verstehen, wie Wärmequellen dargestellt werden – und welche Unterschiede es in der Wärmebild-Darstellung gibt.

Ein Beispiel:

Singvögel sind aufgrund ihrer geringen Größe schwer zu entdecken – besonders, wenn sich in ihrer Umgebung andere Wärmequellen befinden, die sie optisch „überlagern“, wie etwa Vegetation. Mit der Zeit habe ich jedoch zwei Wärmebildansichten als besonders hilfreich empfunden:

- Fusion

- Black Hot

Mit diesen Modi kann ich kleinere Tiere am besten erkennen, da sie sich klar von ihrer Umgebung abheben. In der untersten Galerie der einzelnen Wärmebildansichten entsteht möglicherweise der Eindruck, dass die Ansicht „Red-Hot“ die beste Variante sei. Das mag bei großen Objekten zutreffen, doch bei kleinen Vögeln und entsprechender Entfernung strahlen diese nicht genügend Wärme ab, um als rote Fläche dargestellt zu werden.

In der nachfolgenden Galerie zeige ich alle vier Wärmebildansichten der Kamera. Die Bildszene ist in den verschiedenen Darstellungen stets dieselbe. Darauf ist eine Person zu sehen, die auf einem Waldweg steht und in dieser Darstellung den wärmsten Punkt darstellt.

Auflösung & Detailgenauigkeit

Die Auflösung und Detailgenauigkeit der Wärmebildkamera lassen sich nicht mit der einer herkömmlichen Fotokamera vergleichen. Die Bildqualität ist im Vergleich eher gering, sodass sich die Kamera nicht direkt für hochwertige Foto- oder Videoaufnahmen eignet. Wer Wärmebilder in hoher Auflösung aufnehmen möchte, müsste zu einem High-End-Modell greifen.

Ursprünglich hatte ich gar nicht geplant, mit der Kamera Fotos oder Videos zu erstellen – für mich sollte sie lediglich ein Hilfsmittel zur Tierbeobachtung sein. Nach mehreren Wochen der Nutzung muss ich jedoch sagen, dass die Idee, Wärmebildaufnahmen gezielt einzusetzen, durchaus verlockend ist. Sie eröffnet eine vollkommen neue Perspektive auf die Natur und ermöglicht faszinierende Aufnahmen in einer ganz eigenen Ästhetik.

Für diesen Zweck ist die HIKMICRO LYNX LH19 2.0 allerdings nur bedingt geeignet, da ihre Auflösung zu gering ist. Das Bild im Sucher ist deutlich höher aufgelöst als die gespeicherten Aufnahmen. Das liegt daran, dass der Sucher über eine höhere Auflösung verfügt, während die eigentlichen Aufnahmen in der niedrigeren Auflösung des Sensors gespeichert werden.

- Sensor: 384 × 288

- Sucher (Display): 1024 × 768 px

Im Feldeinsatz spielt das für mich jedoch eine untergeordnete Rolle – auch wenn ich mir beim späteren Sichten am Laptop eine höhere Auflösung der Aufnahmen wünschen würde.

Leistung unter verschiedenen Temperaturbedingungen

Hier kann ich bisher keine umfassende Einschätzung geben, da ich die Kamera überwiegend bei niedrigen Temperaturen getestet habe.

Stärken & Einschränkungen

Besondere Vorteile in der Wildtierfotografie

Ein vollständiges Fazit kann ich derzeit noch nicht ziehen – ich habe mir selbst einen Zeitraum von min. 12 Monaten gesetzt, um eine fundierte Einschätzung unter verschiedenen Bedingungen (Einsatzgebiete, Jahreszeiten usw.) zu gewinnen.

Was ich aber jetzt schon sagen kann: Meine Entscheidung, mir eine Wärmebildkamera anzuschaffen, hat sich absolut bestätigt. Der Reiz, noch früher raus ins Feld zu gehen, ist sogar noch größer geworden – denn jetzt kann ich Dinge beobachten, die mir vorher komplett verborgen geblieben waren.

Bei meinen bisherigen Einsätzen konnte ich Zeuge von Ereignissen werden, die ich mir so nicht hätte vorstellen können.

Ein konkretes Beispiel: Auf meinem gezielten Ansitz, um den Sperlingskauz zu fotografieren, war die Wärmebildkamera sowohl beim Location-Scouting als auch später beim Shooting eine enorme Hilfe. Ohne die Wärmebildkamera hätte ich weder die Aufnahmen machen noch die Paarung der Vögel beobachten können. Das war schon ein besonderes Erlebnis.

Potenzielle Schwächen & Herausforderungen

Bisher habe ich festgestellt, dass der mobile Einsatz – also das Herumlaufen mit der Kamera – nur bedingt hilfreich ist. Ein gezielter Einsatz, zum Beispiel beim Absuchen von Baumhöhlen im Wald, funktioniert hingegen gut. Aber die wahre Stärke dieses Werkzeugs liegt für mich klar im Ansitz, um die Umgebung mit einer „Sichterweiterung“ zu analysieren. Da sich die Umgebung beim Ansitz nicht verändert, dient die Wärmebildkamera als hilfreiches Mittel, um Veränderungen in einem konstanten Umfeld schneller zu erkennen und besser zuordnen zu können.

Einschränkungen durch das Sichtfeld

Das liegt primär an der Brennweite bzw. dem Bildausschnitt. Ideal wäre für mich eine Optik mit variablem Sichtfeld – von extremem Weitwinkel bis zum aktuellen Bildausschnitt der HIKMICRO LYNX LH19 2.0. Dieser entspricht ungefähr einer 150-mm-Brennweite an einer Vollformatkamera. Der digitale Zoom bietet zwar eine bis zu 8-fache Vergrößerung, aber die Auflösung leidet dabei erheblich und ist für meine Zwecke nicht wirklich brauchbar.

Erkennung von Vögeln & kleineren Tieren

Wärmebild in White-Hot zeigt einen kleinen Singvogel im Wald, sitzend auf einem Strauch - rot markiert

- Kleine Vögel auf Distanz sind – je nach Umgebung und Wärmequellen wie Baumstämmen – in Bewegung gut erkennbar, aber wenn sie stillsitzen, verschmelzen sie oft mit ihrer Umgebung.

- Größere Vogelarten (ab Amselgröße aufwärts) lassen sich hingegen gut erkennen.

- Im Ansitz ist es schwierig, still sitzende Singvögel im Nahbereich zu lokalisieren, da das Auge beim Scannen mit dem Tele-Bildausschnitt schnell überfordert wird.

Beste Einsatzszenarien und ergänzende Ausrüstung

Basierend auf meinen bisherigen Erfahrungen komme ich zu folgendem Fazit:

Stärken der Wärmebildkamera im Ansitz

Beim Ansitz, wenn die Kamera auf ein bestimmtes Gebiet ausgerichtet ist, erkennt man Bewegungen oder Veränderungen schnell. Deshalb sehe ich die klaren Stärken der Wärmebildkamera darin, wenn sie auf einen fixierten Sichtbereich gerichtet ist.

Grenzen im mobilen Einsatz

Beim mobilen Einsatz ist das Spotten von Tieren bis zur Größe eines Singvogels zwar kein Problem, aber es stellt sich die Frage, was man sich davon erhofft. Eine einfache Sichtung? Kein Problem.

Das Aufspüren von Baumhöhlen, die eine bestimmte Temperatur aufweisen und damit Hinweise auf Vogelnutzung liefern? Sehr gut.

Für mich persönlich ist der mobile Einsatz jedoch auf Dauer anstrengender, da sich die Umgebung ständig verändert – und damit auch die Wärmestrukturen, was das Auge schneller ermüdet. Die Kamera liefert ein stabiles Bild, auch wenn man sie aus der Hand heraus nutzt.

Kombination mit der Fotografie

Wer nicht nur beobachten, sondern auch gezielt fotografieren möchte, sollte sich überlegen, wie er beide Geräte parallel bedienen kann. Jeder, der bereits Erfahrung in der Fotografie hat, weiß: Man kann immer nur eine Sache konzentriert ausführen, wenn man gute Ergebnisse erzielen möchte. Deshalb habe ich die Wärmebildkamera mit meinem Fotoequipment kombiniert.

So kann ich die Wärmebild- sowie Fotokamera ohne großen Aufwand auf denselben Punkt ausrichten. Die Handhabung wird so vereinfacht – ohne beide Geräte ständig unabhängig voneinander in die Hand nehmen zu müssen.

Ich nutze die Wärmebildkamera dabei wie ein Zielfernrohr – ähnlich wie man es von Sternenteleskopen kennt: Wenn ich durch die Wärmebildkamera schaue und sie ausrichte, bewegt sich mein Kameraobjektiv gleichzeitig mit. Dadurch kann ich beim Spotten direkt in den Sucher der Fotokamera wechseln, ohne Zeit zu verlieren oder lange nach dem Motiv suchen zu müssen. Ich stelle die Wärmebildkamera meist auf Videoaufzeichnung, sodass sie die gesamte Beobachtung durchgehend dokumentiert.

Jahreszeitliche Unterschiede

Ein Aspekt, den ich noch vollständig testen muss, sind die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten. Offen ist dabei die Frage, ob es Auffälligkeiten oder Einschränkungen beim Erfassen oder bei der Batterie-Laufleistung gibt – wie zuvor bereits angesprochen, etwa in Bezug auf Temperaturunterschiede.

Winter – beste Bedingungen?

Ich vermute, dass der Winter die besten Ergebnisse liefert, da:

- die Umgebung generell kälter ist

- und so Wärmesignaturen von Tieren und Objekten deutlicher sichtbar sind

Sommer – eine Herausforderung?

Im Sommer könnten sich die Bedingungen verschlechtern:

- Höhere Luft- und Umgebungstemperaturen führen möglicherweise dazu, dass sich Objekte weniger voneinander abheben

- Auch wärmere Nächte könnten die Kontraste zwischen Umgebung und Tieren verringern

Aber das werde ich in den Sommermonaten dann herausfinden.

Einsatz am Tag

Tagsüber konnte ich die Kamera besonders in schattigen Waldgebieten gut nutzen. Allerdings ist es eine Übungssache, Temperaturunterschiede richtig zu interpretieren – insbesondere bei Wasseroberflächen.

Nicht in allen Einsatzgebieten ist der Tagbetrieb sinnvoll:

Ein Beispiel: In einem Steinbruch hielt ich nach Uhus Ausschau. Diese Vögel sind mit bloßem Auge dort schwer zu entdecken – durch ihre Tarnung eine echte Herausforderung. Mit der Wärmebildkamera ergab sich jedoch ein Problem: Die Felswand speicherte selbst Wärme und strahlte diese ab, wodurch keine klare Abgrenzung zum Tier möglich war. Das bedeutet nicht, dass ein Einsatz in solchen Umgebungen grundsätzlich unmöglich ist – aber nach meiner bisherigen Erfahrung bietet ein Steinbruch nicht die optimalen Bedingungen für diese Technologie.

Fazit & Empfehlung

Lohnt sich diese Anschaffung für Wildlife-Fotografen?

Für mich kann ich bisher sagen: Diese Investition war die richtige Entscheidung. Allerdings fehlen mir noch weitere Langzeiterfahrungen, um ein abschließendes Urteil über die Stärken und Schwächen im Dauereinsatz zu treffen. Neben der reinen Tierbeobachtung hat mir die Wärmebildkamera ein faszinierendes, zusätzliches Naturerlebnis ermöglicht. Ohne übertreiben zu wollen – aktuell begleitet mich das Gerät bei jedem meiner Einsätze.

Geeignete Anwendungsfälle & Zielgruppe

Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir eine Wärmebildkamera anzuschaffen, solltest du dir dieselbe Frage stellen wie beim Kauf eines Fotoapparates: „Was genau will ich damit machen?“

Das Gerät kann eine gute Lösung sein, wenn es ums Beobachten und Spotten geht – allerdings mit Einschränkungen, je nach Modell.

Für wen eignet sich eine Wärmebildkamera?

Für allgemeine Tierbeobachter:

- Gute Möglichkeit, um Tiere aufzuspüren, die mit bloßem Auge schwer zu sehen sind.

Für Wildtierfotografen im Ansitz:

- Besonders hilfreich bei fixierter Position zur permanenten Beobachtung einer bestimmten Umgebung

- In Kombination mit einem Set-up das die Kamera mit der Wärmebildkamera kombiniert (z. B. mit Stativ) optimal nutzbar

Für Birder (Vogelbeobachter):

- Einsteigermodelle sind vermutlich nicht ideal, da sie oft zu wenig Details zeigen, um eine Vogelart zu bestimmen

- Hochwertigere Wärmebildkameras mit besserer Detailabbildung könnten für Vogelbeobachter, Ornithologen interessanter sein

Für den mobilen Einsatz (Pirsch, Wanderungen):

- Möglich, aber je nach Arbeitsablauf unpraktisch

- Wärmebildkamera und Fotokamera parallel zu nutzen, kann hektisch und unhandlich sein

Für mich persönlich liegt die größte Stärke der Kamera im Ansitz oder von einem fixen Standort aus, um die Umgebung gezielt zu scannen und zu beobachten. In Kombination mit meinem Kamera-Set-up kann ich so meine volle Aufmerksamkeit auf das Fotografieren richten.

Vorstellung vs. Realität

In meiner Vorstellung dachte ich, dass ich mit der Wärmebildkamera einfach durch die Landschaft streife, hindurchschaue und sofort erkenne, wo sich die Tiere verstecken. In der Realität ist das jedoch nicht ganz so einfach. Natürlich hängt vieles von der Qualität der Kamera ab – High-End-Geräte liefern vermutlich schnellere und bessere Ergebnisse als ein Einsteigermodell. Dennoch habe ich die besten Ergebnisse im Ansitz erzielt, wo ich Veränderungen in der Umgebung besser wahrnehmen konnte.

Alternativen

Wer ausschließlich mit einer Wärmebildkamera spotten und beobachten möchte, könnte enttäuscht werden. Die Kamera ist eine Ergänzung – kein Ersatz für andere Hilfsmittel.

Sinnvolle Alternativen oder Ergänzungen:

Fernglas oder Spektiv

- Wenn du Tiere nicht nur entdecken, sondern auch bestimmen möchtest, benötigst du zusätzlich ein Fernglas, Spektiv oder eine Kamera mit Teleobjektiv.

- Vor allem für die Tagesbeobachtung ist ein hochwertiges Fernglas oft die bessere Investition als eine Wärmebildkamera.

Dämmerungsstarkes Fernglas:

- Besonders hilfreich bei schlechten Lichtverhältnissen, um Tiere auch ohne Wärmebildkamera zuverlässig zu entdecken.

- Bietet eine bessere Detailabbildung als Einsteiger-Wärmebildkameras.

Wärmebildkamera als Zusatzgerät:

- Ideal für den Einsatz in der Nacht, wenn optische Hilfsmittel an ihre Grenzen stoßen.

- Perfekte Ergänzung für Fotografen, die Tiere und die Umgebung vor dem eigentlichen Shooting analysieren möchten.

FAQ Häufig gestellte Fragen zu Wärmebildkameras in der Wildtierfotografie

1. Eignet sich eine Wärmebildkamera für Einsteiger in die Wildtierfotografie?

Ja und Nein – sofern du sie ergänzend zum Entdecken nutzt. Als Einsteiger in die Wildtierfotografie solltest du aber den Fokus zunächst nur auf die Fotografie selbst legen.

2. Kann man mit Wärmebildkameras hochwertige Fotos machen?

Nur bedingt. Die Auflösung reicht meist nicht für eine hohe Foto- oder Videoqualität – das ist allerdings auch modellabhängig.

3. Wie sinnvoll ist die Kamera bei Tageslicht?

In Schattenbereichen im Wald ist die Nutzung noch akzeptabel – in direkter Mittagssonne oder allgemein in warmen Umgebungen wird es hingegen eher herausfordernd.

4. Was bringt die Kombination in der Wildtierfotografie von Wärmebildkamera und Kamera-Set-up?

Durch die Nutzung beider Technologien kann man das Locationscouting intensivieren und bereits in starker Dämmerung Tiere aufspüren. Auch das Naturerlebnis kann sich dadurch noch intensiver gestalten.

5. Welche Tiere erkennt man gut mit der HIKMICRO LYNX LH19 2.0?

Es kommt auf die Entfernung an. Die LYNX LH19 2.0 hat ihre Stärken im mittleren Entfernungsbereich, der bei etwa 250 m liegt. Die maximale Reichweite, bei der noch eine Erfassung möglich ist, beträgt 900 m. Säugetiere ab Fuchsgröße sind dabei noch erkennbar. Bei Singvögeln wird es hingegen herausfordernd – insbesondere, je weiter sie entfernt sind. Vögel im Flug, ob Singvogel oder Adler, lassen sich gut ausmachen.

6. Ist die HIKMICRO LYNX LH19 2.0 eine Einsteiger-Wärmebildkamera?

Ja – was aber nicht heißt, dass sie deshalb keine guten Resultate liefert. Wer nicht die Erwartung hat, mit der LYNX LH19 2.0 hochauflösende Bilder oder Videos aufzuzeichnen, erhält ein solides Hilfsmittel zur Tierbeobachtung und zum Aufspüren von Wildtieren. Wenn leistungsmäßig mehr gewünscht ist, sollte man in Richtung High-End-Geräte schauen.